不動産の賃貸借契約には、借主の生活を守るためのルールが数多く存在します。

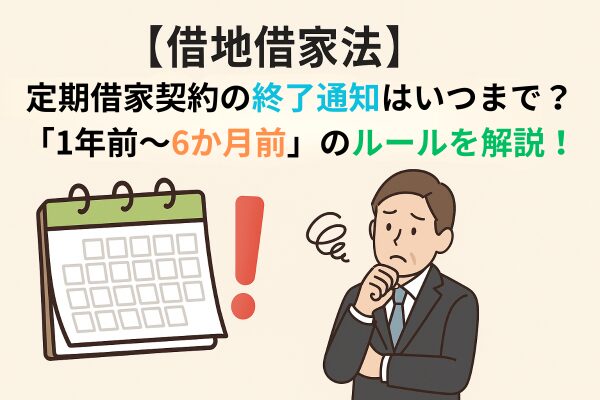

その中でも「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」は、期間を区切って貸す特殊な契約方式です。

試験では「通知のルール」が問われることが多く、細かい数字を覚えていないと正解できません。

今回は、この通知期間について整理してみましょう。

⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。

- 借地借家法とは何か?

→「大家さん(貸主)と借りる人(借主)の力関係を公平にするためのルール」です。 - 借家権とは何か?

→「建物を借りて住む・事務所として使う」ための賃借権の一種です。 - 定期借家権に契約終了通知が必要なのはどういう理由からか?

→借主が困らないように「終了通知」のルールを設けています。

📘 今回の分野:不動産/不動産に関する法令

今回学ぶ範囲は、不動産取引に関する法令である借地借家法に関する分野です。

❓️ 問題文の紹介

借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から【何ヶ月前】までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

【 】内に入る期間はいくらか?

今回の問題の選択肢は、

- 1ヶ月

- 3ヶ月

- 6ヶ月

となっていて、3ヶ月を選択しました。

完全に把握していませんでしたし、何ヶ月っていう問題多くて覚えきれなかったんですよね。

今回はそんな感じで間違えてしまいました。

間違えて覚えることもありますし、回数こなしていきましょう。

それでは正解と解説を確認します。

✅ 正解と解説の要点

借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から【何ヶ月前】までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

【 】内に入る期間はいくらか?

正解:6ヶ月前

正解は6ヶ月前でしたか。

なるべく早い段階で借主に通知するんだなって印象です。

でも、借主側の立場に立ってみれば、引っ越しや新しい住まいを見つけるのに時間が必要になるのはわかります。

いろいろな視点に立ってみれば、なんとなくですが、答えが見えてくることもあるかもしれません。

ここでしっかりとポイントを確認しておきましょう。

✅️ポイント解説

- 定期借家契約は、更新がない特約つきの契約方式です。

- ただし、期間が1年以上の場合は、貸主が「終了通知」をしなければなりません。

- 通知の期間は「1年前から6ヶ月前までの間」です。

- このルールを守らないと、契約終了を借主に主張できません。(借主を保護するため)

🔍 深掘り考察!!

今回は、以下の点について解説していきたいと思います。

- 借地借家法とは何か?

→「大家さん(貸主)と借りる人(借主)の力関係を公平にするためのルール」です。 - 借家権とは何か?

→「建物を借りて住む・事務所として使う」ための賃借権の一種です。 - 定期借家権に契約終了通知が必要なのはどういう理由からか?

→借主が困らないように「終了通知」のルールを設けています。

借地借家法とは何か?

借地借家法(しゃくちしゃっかほう)は、土地や建物を「借りる人(借主)」を守るための法律です。

一言でいうと、「大家さん(貸主)と借りる人(借主)の力関係を公平にするためのルール」です。

なぜかというと、土地や建物は生活や商売の基盤なので、貸主が一方的に強い立場だと、借主の生活が脅かされてしまうからです。

そのため、借主の権利を保護する仕組みを整えているのです。

借地借家法の対象

- 借地契約:土地を借りて家や建物を建てる契約

- 借家契約:建物を借りて住む(アパートやマンション)契約

つまり、「土地を借りて建てる人」も「建物を借りて住む人」も、この法律で守られます。

具体例①:普通借家契約の場合

例えば、あなたがアパートを借りて住んでいるとします。

貸主(大家さん)が「もう貸したくないから契約を終了します」と一方的に言ったとしても、すぐに出ていく必要はありません。

なぜなら、借地借家法では「正当事由(よほどの理由)」がなければ、貸主は契約を終了できないからです。

例えば「建物が老朽化して危険だから取り壊す」などの理由がなければ、貸主の都合だけで契約を終わらせることはできません。

具体例②:定期借家契約の場合

一方で、借地借家法は「定期借家契約」という特別な契約方式も認めています。

例えば、貸主が「この建物は5年後に自分で使いたい」と考えているとします。

その場合、「更新なしで5年間だけ貸す」という契約をすることができます。

ただし、この場合も借主を守るために「1年前から6か月前までに終了の通知をしなければならない」といったルールが用意されています。

借地借家法の意義

借地借家法は、単に「大家さんを縛る法律」ではありません。

- 借主の生活や営業の安定を守る

- 貸主と借主のバランスを取る

という意味で、公平なルールを提供しているのです。

試験対策の覚え方

借地借家法は「借りる人を守る法律」と覚えておけばOKです。

そのうえで、「普通借家契約は借主に強い」「定期借家契約は貸主にやや有利」と区別して整理しておくと、試験でも迷いにくくなります。

借家権とは何か?

借家権とは、建物を借りて使う権利のことです。

もっと具体的に言うと、「建物を借りて住む・事務所として使う」ための賃借権の一種です。

つまり、建物の所有者(貸主)が誰であっても、借りている人(借主)は「その建物を使う権利=借家権」を持っています。

借家権の性質

- 物権的効力を持つ

借家権は、第三者(新しい所有者など)にも対抗できる力があります。 - 借主を守る仕組み

貸主が建物を売却しても、借主の借家権は基本的にそのまま守られます。

具体例①:マンションを借りている場合

あなたがマンションの一室を借りて住んでいるとします。

ところが、そのマンションのオーナーが物件を他人に売却しました。

普通なら「オーナーが変わったから、出て行ってください」と言われそうですが、借家権があるため、あなたは引き続き住み続けることができます。

借主は契約どおりに建物を使える、これが借家権の力です。

具体例②:事務所を借りている場合

ある会社が、ビルのワンフロアを事務所として借りています。

ビルの所有者が変わったとしても、会社は借家権を持っているため、そのまま契約期間いっぱいは使い続けることができます。

借家権と登記

借地権(土地を借りる権利)とは違い、借家権は登記がなくても第三者に対抗できます。

わざわざ登記簿に載せなくても、借主は「私はこの建物を借りています」と主張できるのです。

借家権の意義

- 借主の生活や営業の安定を守る

- 建物の所有者が変わっても安心して住み続けられる

- 貸主と借主のバランスを取る

借家権がなければ、建物の売買によって借主が突然立ち退きを迫られる危険があります。

リスクをなくすために「借家権」という強力な権利が認められているのです。

試験対策のポイント

- 借家権=建物を借りて使う権利

- 登記がなくても第三者に対抗できます。(ここが借地権との大きな違い!)

- 建物の所有者が変わっても、借主の権利は保護されます。

定期借家権に契約終了通知が必要なのはどういう理由からか?

定期借家契約の特徴

- 普通の借家契約(普通借家契約)は、契約期間が満了しても原則「更新される」のが基本ルールです。

- 一方、定期借家契約は更新がなく、期間満了で終了する契約です。

つまり、普通借家に比べて貸主に有利な仕組みです。

借主への配慮が必要

ただし、借主からすると「更新なしで終了」というルールは生活に大きな影響があります。

例えば:

- 契約が終われば引っ越し先を探す必要があります。

- 子どもの学校や仕事の通勤に支障が出ます。

- 商売用の店舗なら、移転先を準備しなければいけません。

こうした準備には時間がかかりますよね💦

契約終了通知が義務づけられている理由

そこで借地借家法は、借主が困らないように「終了通知」のルールを設けたのです。

- 契約期間が1年以上の場合 → 1年前から6か月前までに通知が必要

- これにより借主は「あと○か月で契約が終わる」と前もって知ることができる

- 引っ越しや移転などの生活設計を立てられる

つまり、終了通知は「借主の生活再建・準備のためのセーフティネット」なのです。

契約終了通知を設けられている理由_まとめ

- 定期借家契約は更新がないので、借主にとっては不利になりやすいです。

- 借主が不意打ちで住居や事業拠点を失わないように、終了通知が必要です。

- この通知期間(1年前~6か月前)は「生活や営業を立て直すための最低限の余裕」を確保するためです。

試験対策ポイント

- 数字(「1年前~6か月前」)を暗記するだけでなく、「借主保護のため」 という理由まで理解しておくと忘れにくくなります。

- イメージすると「終了通知=借主に準備期間を与えるためのクッション」と覚えられます。

まとめ・今回の学び

- 借地借家法とは何か?

→「大家さん(貸主)と借りる人(借主)の力関係を公平にするためのルール」です。

貸主が一方的に強い立場だと、借主の生活が脅かされてしまいます。

そのため、借主の権利を保護する仕組みを整えています。 - 借家権とは何か?

→「建物を借りて住む・事務所として使う」ための賃借権の一種です。

借家権がなければ、借主が突然立ち退きを迫られる危険があります。

そのリスクをなくすために「借家権」という強力な権利が認められているのです。 - 定期借家権に契約終了通知が必要なのはどういう理由からか?

→借主が困らないように「終了通知」のルールを設けています。

「生活や営業を立て直すための最低限の余裕」を確保するために必要な期間です。

借地借家法についてまとめました。

今完璧に理解しなくても、「この法律は大家さんと借りる人のバランスをとるものなんだ」くらいで大丈夫です。

わからなくなったらまた見に来てください。

次回予告:定期借家契約とは?

次回は、借地借家法の中でも「契約の更新」に関する重要なルールを取り上げます。

テーマは、

「借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。」

という内容です。

定期借家契約といえば「更新なし」が原則ですが、ここでも「正当事由」というキーワードが登場します。

普通借家との違いはどこにあるのか? 試験で混同しやすいポイントを整理しながら解説していきます。

普通借家と定期借家の違いが試験のヤマ場です。

しっかり押さえておきましょう!

コメント