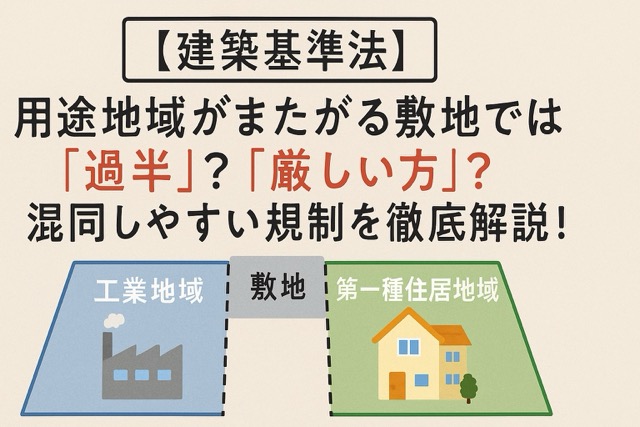

建物を設計・建築する際に避けて通れないのが「用途地域」による制限です。

用途地域は都市の秩序を守り、住環境や商業環境を整えるために設定されています。

では、もし敷地が2つの異なる用途地域にまたがってしまった場合、建物にはどちらの規制が適用されるのでしょうか?

今回はそのポイントを試験問題形式で確認していきます。

⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。

- 規制が異なる地域にわたる場合:用途制限

→原則として、過半の地域の用途制限を敷地全体に適用します。 - 規制が異なる地域にわたる場合:建ぺい率、容積率

→原則として、敷地面積に応じて加重平均で算定します。 - 規制が異なる地域にわたる場合:防火制限

→原則として、 厳しい方に統一します。

📘 今回の分野:建築基準法

今回学ぶ分野は、建築基準法における用途地域に関する範囲です。

一敷地に複数の用途地域がまたがる場合、どの用途地域を適用すればよいのか?

建ぺい率・容積率・防火地域の場合はどうなるのか?

それらをまとめて解説して、比較できるようにしました。

❓️ 問題文の紹介

建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

◯か✘か?

今回の問題文の着眼点は、一つの敷地に2つ以上の用途地域がまたがる場合の用途地域における制限のかかり方です。

「用途制限がより厳しい」

この文章は正しいと思いました。

防火規制の説明文が「厳しい方」になっていたので、その記憶に引っ張られた形ですね。

これも私の業務上、間違えてはいけない問題でしたが、間違えてしまったものは仕方ありません。

これを期に学び直しですね。

✅ 正解と解説の要点

建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

◯か✘か?

正解:✘

正解は✗、誤りの問題文です。

つまり、用途地域は「より厳しい方」の用途を適用する必要がない、ということです。

であれば、用途地域がまたがる場合はどのように規定を適用すればいいのか。

ポイント解説にまとめましたので、確認していきましょう‼️

✅️ポイント解説

- 建築基準法施行令第1条の2に規定されているのは、

「敷地の過半が属する用途地域の制限を、その敷地全体に適用する」 というルールです。 - 「厳しい方が適用される」と誤解されやすいですが、正しくは「過半の地域」に従います。

- したがって、問題文は誤りとなります。

🔍 深掘り考察!!

今回は、以下の点について解説していきたいと思います。

- 規制が異なる地域にわたる場合:用途制限

→原則として、過半の地域の用途制限を敷地全体に適用します。 - 規制が異なる地域にわたる場合:建ぺい率、容積率

→原則として、敷地面積に応じて加重平均で算定します。 - 規制が異なる地域にわたる場合:防火制限

→原則として、 厳しい方に統一します。

規制が異なる地域にわたる場合:用途制限

用途制限:基本的な考え方(建築基準法施行令第1条の2)

- 敷地が二以上の用途地域にわたる場合、敷地の過半が属する用途地域の制限を、その敷地全体に適用します。

- つまり「敷地の性格を決めるのはどちらの地域が多いか」で判断されます。

用途制限:特徴

(1)敷地全体に統一して適用

- 建築計画を立てやすくするため、敷地ごとに用途制限を分けるのではなく、敷地全体に統一ルールを適用するのが原則です。

- 中途半端に「建物の半分は商業系、もう半分は住居系」というような複雑な規制を避ける狙いがあります。

(2)過半の判断基準

- 敷地面積の割合で決めます。

- 60%が住居系なら、住居系用途地域の規制が全体にかかります。

(3)例外的な扱い

- 行政との協議や条例によって「敷地を分けて計画」することが認められる場合もあります。

- 特に大規模開発や複雑な街区では、実際の用途地域ごとに異なる扱いを求められることもあります。

用途制限:具体例

例1:住居地域と商業地域にまたがる敷地

- 敷地面積の70%が第一種住居地域、30%が近隣商業地域。

- この場合、全体に第一種住居地域の規制がかかるため、パチンコ店や大規模な飲食店などは建てられません。

- 「商業地域部分があるから商業施設を建てられる」とはならない点がポイントです。

例2:低層住居専用地域と準住居地域にまたがる敷地

- 敷地の55%が第一種低層住居専用地域、45%が準住居地域。

- この場合、全体に第一種低層住居専用地域の規制がかかります。

- したがって、準住居地域で可能な「自動車関連施設」なども全体では建てられません。

例3:過半が商業地域の場合

- 敷地の60%が商業地域、40%が第一種住居地域。

- この場合、全体に商業地域の規制がかかるため、住宅だけでなく店舗や事務所など多様な建物が建てられます。

用途制限が異なる地域にわたる場合_まとめ

- 原則:過半の地域の用途制限を敷地全体に適用する。

- 特徴:規制の統一性を保ち、建築計画を簡潔にする。

- 具体例:60%住居系なら住居系に統一、60%商業系なら商業系に統一。

- 実務では敷地分割や行政指導により、部分ごとに異なる規制が適用される場合もある。

規制が異なる地域にわたる場合:建ぺい率、容積率

建ぺい率、容積率:用途制限との違い

- 用途制限(建てられる用途) → 敷地の「過半」の地域に合わせる(施行令第1条の2)。

- 建ぺい率・容積率(建物の規模) → 敷地面積に応じて按分して算定する(建築基準法第53条・第52条)。

つまり、建物の用途は「過半の地域」で統一されますが、建物の大きさは「面積比でバランスをとる」ことになります。

建ぺい率の場合

特徴

- 敷地が複数の地域にまたがる場合、敷地面積ごとに許容建ぺい率を求め、加重平均して算定します。

計算式

許容建ぺい率={(地域Aの建ぺい率×A部分の面積)+(地域Bの建ぺい率×B部分の面積)}/敷地全体面積

具体例

- 敷地の60%が建ぺい率60%地域、40%が建ぺい率80%地域の場合

(0.6×60%)+(0.4×80%)=36%+32%=68%

→ この敷地全体の建ぺい率の限度は 68% になります。

容積率の場合

特徴

- 容積率も同様に面積加重平均で求めます。

- ただし容積率は 前面道路幅員制限(法第52条第2項)もあるので、道路条件による制限と比較して小さい方が採用されます。

計算式

許容容積率={(地域Aの容積率×A部分の面積)+(地域Bの容積率×B部分の面積)}/敷地全体面積

具体例

- 敷地の50%が容積率200%地域、50%が容積率300%地域の場合

(0.5×200%)+(0.5×300%)=100%+150%=250%

→ この敷地全体の容積率の限度は 250% になります。

- ただし、もし前面道路が幅員4mなら、道路制限で容積率=4m×4=160%となり、最終的には160%が上限となります。

建ぺい率・容積率が異なる地域にわたる場合_まとめ

- 用途制限 → 過半の地域の規制を敷地全体に適用されます。

- 建ぺい率・容積率 → 敷地面積に応じて加重平均で算定します。

- 特に容積率は「加重平均」と「道路制限」の小さい方を採用します。

✅ 試験でよく問われるポイント

- 「用途制限は過半」「建ぺい率・容積率は加重平均」

- この区別を押さえておけば混乱しません。

規制が異なる地域にわたる場合:防火地域

防火に関する地域指定とは

建築基準法では、都市の火災被害を防ぐために以下の地域が指定されます。

- 防火地域(もっとも厳しい)

- 準防火地域(中程度の規制)

- 無指定地域(特に指定なし。最低限の一般規定のみ)

異なる防火地域にまたがる場合の基本ルール

敷地が「防火地域」「準防火地域」「無指定」にまたがるときは、

- 厳しい方の規制が、敷地全体に適用される という扱いになります。

用途制限では「過半の地域」でしたが、防火に関しては安全性が最優先されるため、「厳しい側に合わせる」というルールです。

防火地域:具体例

例1:防火地域と準防火地域にまたがる敷地

- 敷地の70%が準防火地域、30%が防火地域。

- この場合、敷地全体が防火地域として扱われます。

- したがって、主要構造部を耐火構造でつくるなど、防火地域の厳しい基準に従う必要があります。

例2:準防火地域と無指定地域にまたがる敷地

- 敷地の80%が無指定、20%が準防火地域。

- この場合、敷地全体が準防火地域として扱われます。

- したがって、木造2階建てなどでも、準防火地域に応じた外壁・開口部の防火措置が必要となります。

例3:防火地域・準防火地域・無指定の3つにまたがる敷地

- どの地域が多いかにかかわらず、もっとも厳しい「防火地域」の規制が全体に適用されます。

防火地域:特徴と背景

- 防火規制は「一部が火災に弱ければ意味がない」ため、一番厳しい規制に統一する仕組みになっています。

- これにより、敷地全体としての安全性を担保できます。

- これは建ぺい率・容積率(加重平均)や用途制限(過半)と異なる点なので、試験でも混同しやすいポイントです。

防火地域が異なる地域にわたる場合_まとめ

- 防火地域の扱い → 厳しい方に統一

- 用途制限(過半)、建ぺい率・容積率(加重平均)との違いを整理することが重要です。

- 実務では、意匠設計・構造設計ともに「敷地の一部でも防火地域なら全体が防火地域扱い」になるため、コストや構造計画に大きな影響があります。

✅ 試験で狙われやすいひっかけ

- 「用途制限は過半、防火は厳しい方、建ぺい率・容積率は加重平均」

このトリオをセットで押さえると混乱しません。

まとめ・今回の学び

- 規制が異なる地域にわたる場合:用途制限

→原則として、過半の地域の用途制限を敷地全体に適用します。

→実務では敷地分割や行政指導により、部分ごとに異なる規制が適用される場合もあるので、注意が必要です。 - 規制が異なる地域にわたる場合:建ぺい率、容積率

→原則として、敷地面積に応じて加重平均で算定します。

→特に容積率は「加重平均」と「道路制限」の小さい方を採用します。 - 規制が異なる地域にわたる場合:防火制限

→原則として、 厳しい方に統一します。

→実務では、意匠設計・構造設計ともに「敷地の一部でも防火地域なら全体が防火地域扱い」になるため、コストや構造計画に大きな影響があります。

今回は用途地域がまたがる場合について解説しました。

用途地域の他に、建ぺい率や容積率、防火地域の場合においても併記していますので、試験時におけるひっかけについてもイメージできたのではないでしょうか。

またわからなくなったら、見に来てください😁

次回予告:

次回は「農地法」にスポットを当てます。

農地を自宅の建築用地に転用する場合、原則として【□1】の許可が必要となります。

しかし、市街化区域内にある農地については、あらかじめ【■2】に届出をしていれば、許可を受けなくても宅地へと転用できる特例が設けられています。

□1、と■2に当てはまる用語は?

「農地の転用許可」と「届出による例外」の違いは、試験でも実務でも混同しやすいポイントです。

次回はこの仕組みをわかりやすく整理し、具体例を交えて解説していきます。

コメント