農地を宅地に変えて自宅を建てたい――そんな時に必ず関わってくるのが「農地法」です。

実は農地を勝手に宅地に変えることはできず、原則として行政の許可や届出が必要になります。

ただし、例外となるケースもあるため、試験や実務で混同しやすいポイントです。

今回は農地転用に関する許可と届出の仕組みを整理していきましょう。

⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。

- 農地法とはなにか?

→農地を守るための法律です。 - 農業委員会がしている仕事は?

→市町村にある農地の管理と利用調整を行う機関です。 - 市街化区域とは?

→すでに市街地(建物や道路が集まっている地域)を形成しているか、または10年以内に計画的に市街化を進めるべき区域のことです。

📘 今回の分野:不動産に関する法令

今回学ぶ範囲は、不動産に関する法令の内の農地法(農地の転用に関する規制)について解説していきます。

農地を転用するときに関わってくる法律なので、農業従事者だけが知っておくべきというわけではありません。

農地法を中心に、色々な用語が絡んできますので、しっかり理解しておきましょう‼️

❓️ 問題文の紹介

農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として【□1】の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ【■2】に届出のある場合は、この限りでない。

□1、■2に入る用語は何か?

今回の問題の選択肢は、【都道府県知事等、農業委員会、市町村長】の3つの用語の組み合わせでした。

私の解答は、【□1:都道府県知事等、■2:市町村長】としました。

「農業委員会って何!?」「なにをするところなの?」

というのが問題文を見たときに思ったことです。

勉強しとけって話ですよね。笑

勉強します‼️

正解を確認していきましょう‼️

✅ 正解と解説の要点

農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として【□1】の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ【■2】に届出のある場合は、この限りでない。

□1、■2に入る用語は何か?

正解_【□1:都道府県知事等、■2:農業委員会】

正解は、□1_都道府県知事の許可を受け、■2_農業委員会に届け出るとのことでした。

実際に関わっていないと、なかなかわからないですよね。

今回も一つ一つ丁寧に解説しているので、理解できないところだけでも見ていってください。

それではポイント解説です。

✅️ポイント解説

- 【□1】に入るのは 都道府県知事等。

(政令指定都市や中核市では、市長などに権限が委任されています。) - 【■2】に入るのは 農業委員会。

- つまり、原則は「農地を宅地にするには都道府県知事等の許可が必要」ですが、市街化区域内の農地なら農業委員会への届出で足りる という特例があります。

🔍 深掘り考察!!

今回は、以下の点について解説していきたいと思います。

- 農地法とはなにか?

→農地を守るための法律です。

- 農業委員会がしている仕事は?

→市町村にある農地の管理と利用調整を行う機関です。 - 市街化区域とは?

→すでに市街地(建物や道路が集まっている地域)を形成しているか、または10年以内に計画的に市街化を進めるべき区域のことです。

農地法とはなにか?

農地法(のうちほう)とは、農地を守るための法律です。

大きな目的は次の2つです。

- 農地を勝手に転用(宅地や駐車場などにすること)させない

- 農地を正しく利用できる人に農地を使わせる

つまり「日本の食料生産を守りつつ、必要な都市開発は進める」というバランスをとるための法律です。

📘 具体的なルール(農地法の3つの柱)

農地法では、農地を扱う場面ごとに「3つの制限」があります。

① 【第3条】農地の売買・貸借の制限

- 農地を他人に売ったり貸したりするときは、農業委員会の許可が必要です。

- これは「農業をやらない人に安易に農地を渡さないため」です。

👉 例:Aさん(農家)がBさん(農業しない会社員)に農地を売りたい → 許可がなければ無効

② 【第4条】自分の農地を転用する制限

- 自分が所有している農地を、宅地や駐車場などに変えるときには、都道府県知事等の許可が必要です。

- ただし、市街化区域の農地なら「農業委員会への届出」で足ります。

👉 例:農家のCさんが、自分の農地にマイホームを建てたい → 許可(市街化区域なら届出)

③ 【第5条】農地を他人に譲渡して転用する制限

- 農地を売ったり貸したりして、買った人が宅地などに転用する場合も、都道府県知事等の許可が必要です。

👉 例:農家のDさんがEさんに農地を売り、Eさんが住宅を建てたい → 許可が必要

🏡 具体例で考える

- 市街化調整区域の農地:

家を建てることは原則できず、転用許可もかなり厳しいです。 - 市街化区域の農地:

住宅や商業施設にすることが想定されているので、届出で宅地にできます。

試験で狙われやすいのは「原則は許可、例外は届出」という区別です。

💡 農地法_まとめ

- 農地法は「食料の安定供給を守るための法律」

- 3本柱:「売買・貸借(第3条)」「自己転用(第4条)」「他人に譲渡して転用(第5条)」

- ポイントは「原則は許可制」「市街化区域は届出で足りる」

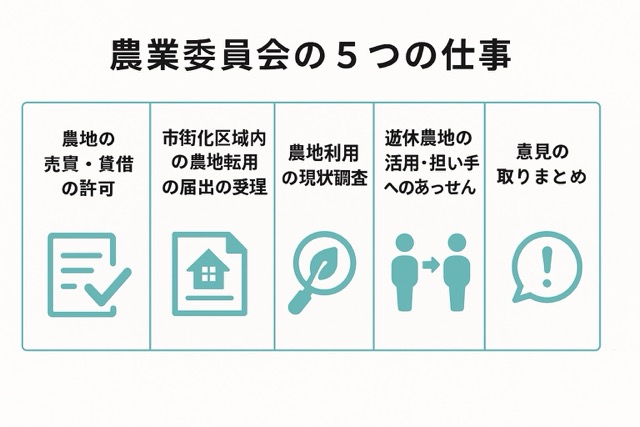

農業委員会がしている仕事は?

農業委員会(のうぎょういいんかい)は、市町村に設置される行政委員会です。

役割は「農地を守り、適正に利用させること」。

農地法に基づく許可・届出を扱うほか、地域の農業を支えるさまざまな活動をしています。

① 農地の売買・貸借の許可(農地法第3条関係)

- 農地を売ったり貸したりする場合に、「本当に農業に使う人に渡るのか?」をチェックして許可を出します。

👉 具体例:農家のAさんが農地をBさんに売りたい → Bさんが農業をやらない人なら許可しない

② 農地の転用の届出の受理(市街化区域内の場合)

- 市街化区域の農地を宅地や駐車場にする場合は、農業委員会への届出が必要です。

👉 具体例:市街化区域にある農地に家を建てるとき、届出を農業委員会に提出

③ 農地利用の現状調査(パトロール)

- 農地がきちんと耕作されているかを調査します。

- 遊休農地(使われていない農地)があれば、利用改善を指導します。

👉 具体例:雑草だらけで放置されている農地を見つけたら、所有者に「耕作してください」と指導

④ 遊休農地の活用・担い手へのあっせん

- 農地を持っているけれど耕作していない人と、農地を借りたい農業者をつなぎます。

👉 具体例:高齢で農業をやめたCさんの農地を、新規就農者Dさんに貸すように調整

⑤ 農業者の代表機能(意見の取りまとめ)

- 農業委員会は農業者の代表的存在として、農業政策や地域計画について行政に意見を出します。

👉 具体例:市町村の都市計画に対して「この地域の農地は残すべき」と提言

💡 ポイント整理

農業委員会の仕事を一言でまとめると、

- 農地法の窓口(許可・届出の審査)

- 農地の見守り役(調査・指導)

- 農業の調整役(担い手マッチング・意見提出)

つまり「農地の番人」と「地域農業のコーディネーター」という二つの役割を担っています。

農業委員会の仕事_まとめ

- 農業委員会は、市町村にある農地の管理と利用調整を行う機関。

- 具体的には「農地の売買・貸借の許可」「転用届出の受理」「遊休農地の調査と指導」「農地を借りたい人へのあっせん」など。

- 農業を守りつつ、地域の農業振興や都市計画とも関わっていく重要な役割を担っている。

市街化区域とは?

市街化区域(しがいかくいき)とは、すでに市街地(建物や道路が集まっている地域)を形成しているか、または10年以内に計画的に市街化を進めるべき区域のことです。

これは「都市計画法」で定められた区域区分の一つで、もう一方の「市街化調整区域」と対になります。

📘 なぜ区域を分けるのか?

都市の発展を計画的に進めるためです。

- 無秩序に住宅や商業施設が増えると、道路や上下水道、学校などのインフラ整備が追いつかず、住みにくい街になってしまいます。

- そこで「このエリアは発展させる(市街化区域)」「このエリアは抑える(市街化調整区域)」とあらかじめ線引きをすることで、効率的なまちづくりを進めるのです。

🏡 市街化区域の特徴

- 建築がしやすい

- 住宅、商業施設、工場など、原則として建築可能です。

- 農地についても、届出をすれば宅地や駐車場に転用できます(農地法第4条)。

- 住宅、商業施設、工場など、原則として建築可能です。

- 都市計画の整備が前提

- 道路、公園、上下水道などインフラ整備が進められやすい。

- 道路、公園、上下水道などインフラ整備が進められやすい。

- 不動産価値が比較的高い

- 将来の開発が見込まれるため、調整区域より地価が高い傾向。

- 将来の開発が見込まれるため、調整区域より地価が高い傾向。

🌱 市街化区域_具体例

- 金沢市の市街地周辺

→ 住宅やマンションが建ち並び、スーパーや病院もある → 市街化区域 - 郊外の田園地帯(市街化調整区域)

→ 基本的に家や商業施設は建てられない → 市街化区域とは区別される

👉 例えば「農地を宅地に変えて家を建てたい」というケースでは、

- 市街化区域の農地 → 農業委員会へ届出すればOK

- 市街化調整区域の農地 → 原則NG(特別な許可が必要で非常にハードルが高い)

💡 市街化区域_まとめ

- 市街化区域は「すでに市街地化されている、または10年以内に計画的に市街化する区域」

- 建物を建てやすく、インフラ整備も進むエリア

- 対になるのは「市街化調整区域」で、そちらは原則として建築不可です。

まとめ・今回の学び

- 農地法とはなにか?

→農地を守るための法律です。

①農地を勝手に転用(宅地や駐車場などにすること)させない。

②農地を正しく利用できる人に農地を使わせる。 - 農業委員会がしている仕事は?

→市町村にある農地の管理と利用調整を行う機関です。

具体的には「農地の売買・貸借の許可」「転用届出の受理」「遊休農地の調査と指導」「農地を借りたい人へのあっせん」など。 - 市街化区域とは?

→すでに市街地(建物や道路が集まっている地域)を形成しているか、または10年以内に計画的に市街化を進めるべき区域のことです。

→対になるのは「市街化調整区域」で、そちらは原則として建築不可です。

次回予告:不動産取得税

次回は 不動産取得税の特例 について取り上げます。

新築の戸建て住宅を取得した場合、「不動産取得税の課税標準の特例」を使うと、課税の基準となる固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除できるといわれています。

果たしてこれは本当なのでしょうか?

問題文:

「新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、『不動産取得税の課税標準の特例』の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。◯か✗か?」

次回も試験によく出るポイントを、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。

お楽しみに!

コメント