宅建業法では、宅地建物取引業者(不動産会社)が自ら売主となる場合、買主を守るためにいくつかの制限が設けられています。

その代表的なものの一つが「手付金の額の制限」です。

今回の問題はこの手付金のルールに関する出題です。

実務でも関わりの多い内容なので、しっかり理解しておきましょう。

⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の2点です。

- 手付金とは何か?

→売買契約を結ぶときに、買主が売主に対して前もって支払うお金のことです。 - 手付金の限度額が2割(20%)なのはなぜか?

→契約の安定性と消費者の保護を両立するための絶妙なバランスをとっています。

📘 今回の分野:不動産/不動産取引

今回は不動産取引における手付金の限度額について学びます。

みなさんは「手付金」と聞いてどのようなイメージを持つでしょうか。

- 「予約金」のようなもの?

- 「頭金」と同じ?

- 「キャンセル料」の前払い?

など、なんで必要なのか今ひとつよくわからないのではないでしょうか?

実は、上記に上げたイメージとは若干意味合いが違います。

「手付金」の本質をこの記事で理解していきましょう。

❓️ 問題文の紹介

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。

◯か✘か?

この問題文における焦点は「2割」が合っているかどうか、ですね。

私が問題を解いたとき、

「2割ってどれくらいの金額なのかな?それが多いのか少ないのかもよくわからないな。」

という感想を持ちました。

この辺のイメージをもてれば、正解に近づけるでしょう。

✅ 正解と解説の要点

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。

◯か✘か?

→正解:◯(正しい)

正解は◯、正しい問題文でした。

つまり、手付金は売却代金の2割(20%)であるということ。

3000万円の不動産を買う際は、600万円の手付金が必要になるということです。

金額が大きくて、マヒしそうです💦

✅️ポイント解説

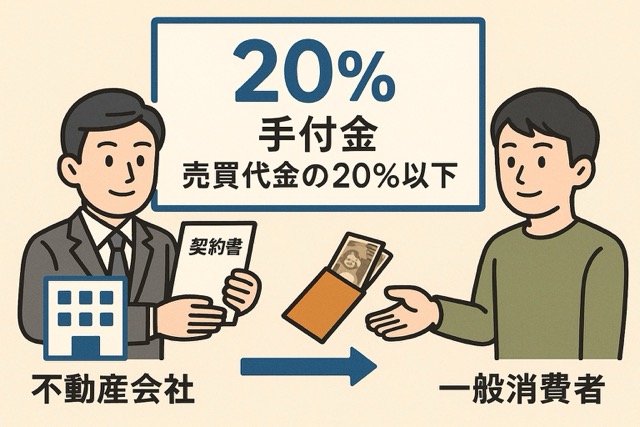

- 宅建業法では、宅建業者が売主・相手方が宅建業者以外(一般消費者)の場合、

受け取ることができる手付金は売買代金の20%以下に制限されています。 - これは、消費者保護の観点から、過大な手付金を課して不利な状況に陥らないようにするための規制です。

- 業者間の取引(売主も買主も宅建業者)の場合には、この制限は適用されません。

🔍 深掘り考察!!

今回は、以下の点について解説していきたいと思います。

- 手付金とは何か?

→売買契約を結ぶときに、買主が売主に対して前もって支払うお金のことです。 - 手付金の限度額が2割(20%)なのはなぜか?

→契約の安定性と消費者の保護を両立するための絶妙なバランスをとっています。

手付金とは?

手付金(てつけきん)とは、売買契約を結ぶときに、買主が売主に対して前もって支払うお金のことです。

- 主に「不動産の売買契約(家や土地の売買)」で登場します。

- 本来の代金の一部を先に渡して「契約が本気であること」を示す意味を持っています。

手付金の3つの役割

手付金には大きく3つの役割があります。

- 証約手付(しょうやくてつけ)

- 「本気で契約しますよ」という証拠になるお金です。

- 例えば、マンション3,000万円を買う契約を結んだとき、手付金300万円を払えば「本当に契約した」という証拠になります。

- 「本気で契約しますよ」という証拠になるお金です。

- 解約手付(かいやくてつけ)

- 契約をやめたいときの「違約金的な役割」です。

- 買主が契約をやめたい場合 → 払った手付金を放棄することになります。

- 売主が契約をやめたい場合 → 受け取った手付金の 倍額 を買主に返します。

- 例えば、手付金300万円の場合、売主が解約するときは 600万円を返さなければなりません。

- 契約をやめたいときの「違約金的な役割」です。

- 違約手付(いやくてつけ)

- 契約違反(支払わない・引き渡さない)したときに、違約金のような役割を持つ場合もあります。

- 実務上は「解約手付」として使われるケースがほとんどです。

- 契約違反(支払わない・引き渡さない)したときに、違約金のような役割を持つ場合もあります。

具体例

例:土地を3,000万円で買う契約を結ぶ場合

- 売買契約を締結

- 買主は手付金 300万円(売買代金の10%) を売主に支払います。

- もし買主が「やっぱりやめたい」と言えば → 300万円をあきらめることになります。

- もし売主が「やっぱり売らない」と言えば → 300万円の2倍=600万円を返すことになります。

つまり、手付金は「契約を守らせるためのお金」であり、双方が軽い気持ちで契約を破棄できないようにする役割を果たします。

宅建業法における制限

不動産会社が売主で、相手が一般消費者の場合には、

この手付金は売買代金の20%以下と制限されています。

- 3,000万円の家なら → 手付金の上限は 600万円。

- これ以上だと買主が不当に不利になるので、法律で歯止めをかけているのです。

👉 まとめると、手付金とは「契約の証拠」であり「契約解除のためのルールがセットされたお金」なんです。

手付金の限度額が2割(20%)なのはなぜか?

手付金の本来の役割

手付金は「契約の証拠」や「解約するためのお金」として使われます。

ところが、これが高額すぎると次のような問題が起こります。

- 買主が「契約をやめたい」と思っても、多額の手付金を失うために身動きが取れない

- 売主(不動産会社)が「お金をたくさん受け取っている」状態で、買主が不当に不利になる

そこで、法律(宅建業法)では「消費者保護」のために上限を決めました。

それが 売買代金の2割(20%) です。

なぜ「2割」なのか?

- 少なすぎると効果がない

→ 例えば手付金が1%だと、買主は「失ってもいいや」と簡単に契約を破棄してしまう可能性が高いです。

→ これでは契約の安定性が保てません。 - 多すぎると買主が不利すぎる

→ 例えば手付金が50%だと、買主が解約したいと思っても巨額を失うことになり、事実上「縛られる」ことになります。 - 20%はバランスの取れた数字

→ 「契約を守らせる効果」もありつつ、

→ 「解約の自由」を買主がギリギリ行使できる範囲に収めた数字。

つまり、契約の安定性と消費者の保護の両立を図った結果、「2割」という基準が設けられたのです。

例①:売買代金 3,000万円の土地

- 手付金が 600万円(2割) なら

→ 買主が「やめたい」と思ったら、600万円をあきらめれば解約できる。

→ 売主が解約するなら1,200万円を返さなければならない。

これなら「本当にやめたいときに選択できるけど、軽々しくはできない」金額感ですね。

例②:もし手付金が 1,500万円(50%) だったら?

- 買主は半分も失うことになるので、解約の自由は事実上なくなる。

- 消費者に極めて不利で、業者側が優位になりすぎる。

これを防ぐために「2割」というルールでストップをかけているのです。

例③:もし手付金が 30万円(1%) だったら?

- 買主は「30万円くらいなら捨ててもいい」と簡単に契約破棄できる。

- 売主にとって契約が不安定になりすぎる。

これでは契約の重みがなくなるため、法律上は問題なくても実務上は設定されにくいですよね。

手付金の限度額_ポイントまとめ

- 手付金は「契約の証拠・解約の自由」の両方を持つお金。

- 限度額を設けないと、売主(業者)が有利すぎて消費者が守られない。

- 2割という数字は、契約の安定性と消費者の保護を両立するための絶妙なバランス。

試験対策としては「宅建業者が売主で、買主が宅建業者でないとき → 手付金の限度は2割」と覚えればOKです。

まとめ・今回の学び

- 手付金とは何か?

→売買契約を結ぶときに、買主が売主に対して前もって支払うお金のことです。

「契約の証拠」であり「契約解除のためのルールがセットされたお金」です。 - 手付金の限度額が2割(20%)なのはなぜか?

→契約の安定性と消費者の保護を両立するための絶妙なバランスをとっています。

手付金について、まとめました。

なんとなくでもイメージはついたのではないでしょうか。

以上が今回の学びの範囲です。

忘れてしまっても、ここに詳しく書いてあるので、また見に来てくださいね☺️

次回予告:不動産取引における「契約不適合責任」

次回のテーマは、不動産取引における「契約不適合責任」です。

問題はコチラ:

「民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物の種類や品質について不適合がある場合、買主は、不適合を知ったときから2年以内に通知をしないと、不適合を理由とする履行の追完請求等をすることができない。◯か✗か?」

この問題、正解できますか?

「契約不適合責任」「通知の期限」「2年ルール」というキーワードを押さえておくことがポイントです。

次回は、この仕組みと覚え方を事例を交えながらわかりやすく解説します。

お楽しみに!

コメント