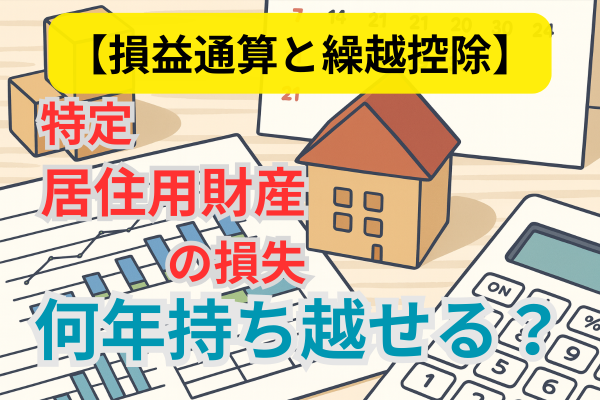

マイホームを売却したときに損が出てしまうと、「損益通算」や「繰越控除」といった制度を使うことで税金の負担を軽くできる場合があります。

今回は「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」について、試験でよく出題される繰越控除が認められる年数をテーマに解説していきます。

⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の2点です。

- 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」とはなにか?

→「マイホームを売って損したときに、税金の負担を軽くしてあげる制度」 です。 - なんで3年以内なの?

→生活の立て直しに必要な期間として 3年くらいが妥当 と考えられているためです。

📘 今回の分野:居住用財産の譲渡に係る特例

今回学ぶ範囲は、不動産の税金:居住用財産の譲渡に係る特例の中の『損益通算と繰越控除の特例』についてです。

ここで一度おさらいです。

損益通算と繰越控除についての意味を完全に把握していますか?

聞いたことはあるけど、どういうものだっけ?

と、うろ覚えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まずはこの2つの言葉の意味を頭に入れて、読み進めていただけたらと思います。

- 損益通算:他の収入(給与所得など)と損を合算して、税金を減らす仕組みです。

- 繰越控除:その年に控除しきれなかった損を、翌年以降に持ち越して控除できる仕組みです。

❓️ 問題文の紹介

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について繰越控除が認められるのは、譲渡の年の翌年以後、最長で『何年?』以内である。

『 』内の年数はいくつか?

今回の選択肢は【3年、5年、10年】です。

居住用財産の譲渡に係る特例っていくつもあって、それぞれ所有期間が違うんですよね。

例を挙げると、

- 居住用財産の軽減税率の特例・・・所有期間:10年超

- 特定の居住用財産の買い替えの特例・・・所有期間:10年超

- 居住用財産の買い替え等による譲渡損失の特例・・・所有期間:3年間

この他にも長期譲渡所得と短期譲渡所得の境界線が5年というものもあります。

しっかり意味を理解しておきたいですよね。

それでは正解を確認しておきましょう。

✅ 正解と解説の要点

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について繰越控除が認められるのは、譲渡の年の翌年以後、最長で『何年?』以内である。

『 』内の年数はいくつか?

→正解:3年

正解は、3年でした。

用意された選択肢の中では、一番短いものでしたね。

では、なぜ3年で設定されているのでしょうか?

また、この特例を受けるために必要な要件は他にないのでしょうか?

これらの疑問も一緒に解消していきたいと思います。

✅️ポイント解説

解説:居住用財産の譲渡で損失が出た場合、給与所得や事業所得などと損益通算できます。

それでも控除しきれなかった損失は、翌年以後 最長3年間、他の所得から差し引くことができます。

ただし、この特例を受けるためには「住宅ローンが残っている」など一定の条件を満たす必要があります。

🔍 深掘り考察!!

今回は、以下の点について解説していきたいと思います。

- 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」とはなにか?

→「マイホームを売って損したときに、税金の負担を軽くしてあげる制度」 です。 - なんで3年以内なの?

→生活の立て直しに必要な期間として 3年くらいが妥当 と考えられているためです。

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」とはなにか?

1. まずは名前を分解してみよう

名前が長くて難しく見えますが、分解するとシンプルです。

- 特定居住用財産 … 自分や家族が実際に住んでいたマイホーム(土地や建物)のこと

- 譲渡損失 … 家を売ったときに「売った値段」より「買ったときの値段(取得費)」の方が高くて損をした場合

- 損益通算 … 他の収入(給与所得など)と損を合算して、税金を減らす仕組み

- 繰越控除 … その年に控除しきれなかった損を、翌年以降に持ち越して控除できる仕組み

つまりまとめると、

「マイホームを売って損したときに、税金の負担を軽くしてあげる制度」 です。

2. 具体例で考えてみよう

例:山田さん一家のケース

- 山田さんは10年前にマイホームを 4,000万円 で購入しました。

- 住宅ローンはまだ残っています。

- 事情があり、その家を 3,000万円 で売却しました。

このとき、

- 購入価格4,000万円 − 売却価格3,000万円 = 1,000万円の損 が出ました。

通常なら「損をしたから税金が安くなる」という仕組みはありません。

でもこの制度を使うと…

- 損益通算

たとえば給与所得が600万円ある場合、

600万円 − 1,000万円 = 0(マイナスは切り捨て)となり、その年の所得税はゼロにできます。 - 繰越控除

損が大きすぎて控除しきれなかった分(ここでは残り400万円)は、翌年以降 最長3年間 に分けて、毎年の所得から差し引いて税金を減らすことができます。

3. なぜこんな制度があるの?

マイホームは生活の基盤なので、やむを得ない事情で売却して損をした人に「税金でさらに負担をかけるのはかわいそう」という考えから、この特例が用意されています。

ただし、 住宅ローンが残っていること や 自分が住んでいた家であること など条件があるので、すべてのケースで使えるわけではありません。

4. ポイントまとめ

- マイホームを売って損をしたら、「損益通算」で他の収入と相殺できる

- 引ききれなかった損は「繰越控除」で 最長3年間、翌年以降に持ち越せる

- 条件付きの特例なので、試験では「3年」「マイホーム」「ローン残高」といったキーワードが重要

なんで3年以内なの?

1. 税金の世界では「期限」が大事

税金の制度は「いつまでに申告・計算するか」という期限がきっちり決まっています。

損を繰り越して税金を安くできる仕組み(繰越控除)も、あまりに長く認めてしまうと計算が複雑になったり、ずっと損を持ち続けられて国の税収が減ってしまいます。

だから国は「3年間」というちょうどよい期限を設けているんです。

2. 3年の根拠は「生活支援としては十分」

マイホームを売って損をするのは、たいてい「転勤」「病気」「ローン返済がきつい」など生活上のやむを得ない事情です。

そういうときに「税金でも支えてあげましょう」というのがこの制度の目的です。

ただし、永遠に支援するわけではなく、生活の立て直しに必要な期間として 3年くらいが妥当 と考えられています。

3. 具体例で考えよう

山田さん(会社員、年収600万円)が家を売って 1,200万円の損 を出したとします。

- 1年目(損益通算):給与600万円 − 損1,200万円 = 0(まだ600万円分の損が余る)

- 2年目(繰越控除1年目):給与600万円 − 繰越600万円 = 0(ここで損を全部使い切った)

このように、多くの場合は3年もあれば損をほぼ消化できます。

もし10年とか繰り越せたら、「昔の損をいつまでも引っ張ってきて税金を減らす」ことになり、制度の趣旨から外れてしまうんです。

4. 他の税制とのバランスもある

実は税法には「青色申告の繰越控除(事業の赤字を繰り越す制度)」などもあります。

こちらは 最長10年 まで認められています。

これは「事業の赤字=会社や商売のリスク」に対する配慮だからです。

一方で「居住用財産の損失」は、あくまで生活支援。

そのため、バランスを取って 3年 という比較的短い期限にしているんです。

繰越控除が認められる年数_まとめ

- 損を永遠に繰り越すと税金制度が複雑になり、国の収入が減ります。

- マイホームの売却損は「生活支援」の意味が強いため、立て直しに十分な期間=3年間に限定しています。

- 他の制度(事業の赤字の繰越10年など)とのバランスも考えられています。

まとめ・今回の学び

- 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」とはなにか?

→「マイホームを売って損したときに、税金の負担を軽くしてあげる制度」 です。

→条件付きの特例なので、試験では「3年」「マイホーム」「ローン残高」といったキーワードが重要です。 - なんで3年以内なの?

→生活の立て直しに必要な期間として 3年くらいが妥当 と考えられているためです。

→マイホームの売却損は「生活支援」の意味が強いから、立て直しに十分な期間=3年間に限定しています。

今回は、『特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』について解説しました。

制度の内容や要件にどのようなものがあるか、理解できたのではないでしょうか。

もしも不動産を譲渡して損失が生じるような状況に陥ってしまった場合、この記事が一助になれば幸いです。

次回予告:「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」について

相続で取得した「空き家」やその敷地を売却した場合、一定の条件を満たせば3,000万円まで譲渡所得から控除できる特例があります。

ただし、この制度を使うためには「譲渡価格の上限」など細かな要件が決められています。

果たして、その上限額は本当に6,000万円以下とされているのでしょうか?

次回は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」に関する出題を取り上げ、試験で狙われやすいポイントを解説していきます。

お楽しみに😁

コメント