建築基準法では、都市の安全性や快適性を守るために「建蔽率(けんぺいりつ)」というルールがあります。

これは敷地面積に対して建物をどのくらい建ててよいかを制限するものです。

ですが、条件によっては例外もあります。

今回は「用途地域」「防火地域」「耐火建築物」というキーワードが絡む重要な論点について確認していきます。

⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の2点です。

- 建ぺい率って何?

→敷地の面積に対して、建物の建てられる面積(建築面積)の割合をいいます。 - 建ぺい率の緩和措置とは?

→主に延焼のリスクが低い場合に建ぺい率の数値を加算することが出来ます。

📘 今回の分野:建築基準法について

今回学ぶ分野は、不動産に関する法令である建築基準法の中身についてです。

特に建蔽率(けんぺいりつ)とはなにか。

建ぺい率が適用されるとどういう制限があって、不動産にどういう影響があるのかを学んでいきます。

❓️ 問題文の紹介

建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。

◯か✘か?

間違えてはいけない問題を間違えてしまった、そんな気持ちです💦

保有資格の一級建築士は飾りかって話ですよね。

言い訳になってしまいますが、私の実務には出てこない範囲なんですよね。

この問題を見たとき、「角地の緩和」が問題文中に無いから、80+10%で90%だから間違いの問題ん文だな っと思いました。

緩和措置にはもう一つあるということを理解していませんでした。

本業に関わる分野でも、実務でやっていないと全然ダメですね。

精進します‼️

解答を確認していきましょう。

✅ 正解と解説の要点

建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。

◯か✘か?

正解:◯

正解は◯、正しい記述です。

建ぺい率の緩和措置に該当します。

ポイント解説で詳しく見ていきましょう。

✅️ポイント解説

建築基準法では、通常の建蔽率は地域ごとに定められています。

近隣商業地域では建ぺい率80%が原則です。

しかし、防火地域内に建つ耐火建築物であれば、防火性能が高く、都市防災上のリスクが低いと考えられるため、建蔽率の制限は適用されません。

つまり敷地いっぱいに建てても違法にはならないのです。

🔍 深掘り考察!!

今回は、以下の点について解説していきたいと思います。

- 建ぺい率って何?

→敷地の面積に対して、建物の建てられる面積(建築面積)の割合をいいます。 - 建ぺい率の緩和措置とは?

→主に延焼のリスクが低い場合に建ぺい率の数値を加算することが出来ます。

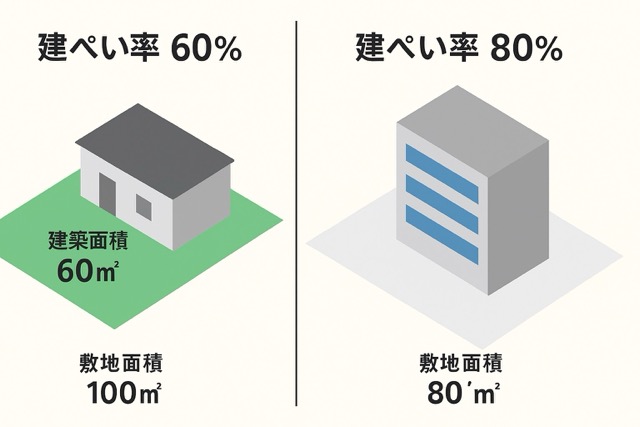

建ぺい率って何?

建ぺい率とは、敷地の面積に対して、建物の建てられる面積(建築面積)の割合をいいます。

簡単にいうと「敷地の中で、建物をどれくらいの広さまで建ててもいいか」を決めるルールです。

公式で表すと

建ぺい率=建築面積/敷地面積×100

- 敷地面積 … 土地全体の広さ

- 建築面積 … 建物を上から見たときに地面を覆っている部分の広さ(屋根の真下の面積)

建ぺい率_具体例①:住宅地の場合

例えば、敷地が 100㎡ の土地があったとします。

その土地の建ぺい率が 60% と決まっていたら、

100㎡ × 60% = 60㎡

→ 建物の建築面積は最大60㎡まで 建てられる、ということになります。

つまり、残りの40㎡は「庭や駐車場などの空きスペース」を残さなければならないのです。

建ぺい率_具体例②:商業地の場合

同じ100㎡の土地でも、駅前などの商業地域では建ぺい率が 80% に設定されていることがあります。

100㎡ × 80% = 80㎡

→ この場合、建物の建築面積は最大80㎡まで 建てられます。

商業地はにぎやかで、土地を有効活用する必要があるため、より大きく建てられるように設定されています。

なぜ建ぺい率があるの?

建ぺい率の目的は、大きく3つあります。

- 日当たり・風通しを確保するため

→ 建物だらけだと、近隣の家に太陽の光や風が届かなくなります。 - 防災のため

→ 建物同士の間に空間を残すことで、火事の延焼を防ぎやすくします。 - 住みやすい街づくりのため

→ 公園や道路とのバランスを考えた都市計画に役立ちます。

建ぺい率_ポイントまとめ

- 建ぺい率=敷地面積に対する建築面積の割合

- 住宅地は60%が多い、商業地は80%が多い

- 日当たり・防災・都市計画のために設けられている

建ぺい率の緩和措置とは?

建ぺい率の緩和措置には大きく3つのパターンがあります。

それぞれの特徴を整理して、具体例を交えながら解説しますね。

① 防火地域・準防火地域内の緩和(+10%/ただし原則80%まで)

考え方

火に強い建物(耐火・準耐火)なら延焼しにくく、安全性が高いので、建ぺい率を10%上乗せしてOKという仕組みです。

対象と上限

- 防火地域 × 耐火建築物

- 地域の基準建ぺい率が80%未満なら +10%可(上限80%)

- 例:基準60% → 70%まで

- 地域の基準建ぺい率が80%未満なら +10%可(上限80%)

- 準防火地域 ×(耐火 or 準耐火)建築物

- 同じく +10%可(上限80%)

- 例:基準70% → 80%まで

- 同じく +10%可(上限80%)

ポイント:ここでの+10%は原則80%が天井です。

(この“80%の天井”には、後述③の「制限除外」の特例だけが例外になります。)

② 角地等の緩和(+10%/ただし原則80%まで)

考え方

角地(2つ以上の道路に接する敷地)は、光や風が入りやすく、防災面でも有利なので、+10%の上乗せが認められます。

また、自治体が指定する「角地に準ずる敷地」等も、同様に+10%が認められる場合があります(条例確認が必要)。

代表例

- 基準建ぺい率60%の角地 → 70%まで可

- 基準建ぺい率70%の角地 → 80%まで可

ポイント:この+10%も原則80%が上限です。

ポイント:この+10%も原則80%が上限です。

①の防火・準防火の+10%と加算できる(ただし合計でも原則80%止まり)。

③ 建ぺい率の「制限が除外」されるケース(=上限なし相当)

考え方(特例の特例)

防火地域で耐火建築物を建てる場合、「その場所の基準建ぺい率が80%」なら、建ぺい率の制限そのものが適用されません。

実務上、近隣商業地域・商業地域がこれに当たることが多いです。

建ぺい率の指定が80%だからです。

どうなる?

- 「上限80%まで」というブレーキそのものが外れます(=敷地いっぱいまで可)。

- ただし、他の制限は普通に効きます(道路斜線・隣地斜線・北側斜線、地区計画の外壁後退、建築面積の算定ルール〈ひさし1m超は建築面積に算入 等〉、建築協定 など)。

具体例

- 近隣商業地域(基準建ぺい率80%)

× 防火地域

× 耐火建築物

→ 建ぺい率の制限なし(角地+10%などはそもそも出番なし)

併用ルールと計算の早見

原則の計算式(除外に当たらない通常ケース)

実効建ぺい率 = 基準建ぺい率

+(①防火・準防火の+10% 条件を満たす場合)

+(②角地等の+10% 条件を満たす場合)

ただし合計でも原則80%が上限

サンプル

- 例1:基準60%、準防火×準耐火、角地

→ 60 +10 +10 = 80%(ここで止まり) - 例2:基準70%、防火×耐火、角地

→ 70 +10 +10 = 90%ですが、原則80%で頭打ち - 例3:基準80%(近商・商業)、防火×耐火

→ ③の適用で建ぺい率制限なし(=上限撤廃)。

角地+10%は関係ありません(制限自体がないため)。

ひっかけ注意(試験対策)

- 「+10%」が使えるのは基準が80%未満のとき。80%のときは+10%ではなく、(防火×耐火に限り)“制限なし”へジャンプ。

- 準防火地域は+10%(上限80%)どまりで、制限なしにはなりません。

- 角地+10%と防火・準防火+10%は加算可ですが、原則80%で止まることを忘れない。

- 条例(特定行政庁の指定)で細部が違うことがあるので、実務では自治体のルールを確認します。

まとめ・今回の学び

- 建ぺい率って何?

→敷地の面積に対して、建物の建てられる面積(建築面積)の割合をいいます。

→数値が大きいほど、広い建物を建てることが出来ます。 - 建ぺい率の緩和措置とは?

→主に延焼のリスクが低い場合に建ぺい率の数値を加算することが出来ます。

主な緩和措置は以下です。

①防火地域・準防火地域の緩和 → +10%

②角地等の緩和 → +10%

③建ぺい率の制限が除外される場合 →制限除外

今回は不動産に関する法令:建築基準法(建ぺい率)について解説しました。

専門用語が並んで、はじめはとっつきにくいかもしれませんが、徐々に慣らしていきましょう。

緩和措置については、「その敷地における防火地域や建物の仕様によって、建築面積が広くなる話」として理解しておきましょう。

わからなくなったら、また見に来てください。

次回予告:建築基準法_用途地域について

建築物を建てるとき、その敷地がもし 2つの異なる用途地域にまたがっていたら、どの地域のルールを適用すべきでしょうか?

実は、建築基準法では「より厳しい方の用途制限が敷地全体にかかる」という決まりがあります。

例えば、敷地の半分が「商業地域」、もう半分が「第一種住居地域」にかかっていた場合、全体としては 第一種住居地域(より厳しい規制側) の用途制限が適用されるのです。

次回は、この「用途地域がまたがった場合の取り扱い」について、具体例を交えてわかりやすく解説します。

コメント