不動産を売買するときに欠かせない「登記記録」。

しかし、この登記記録に書かれている内容をそのまま信用して取引してしまっても、必ずしも法的に守られるわけではありません。

今回は、FP試験でもよく問われる「不動産登記の公信力」に関する理解を深めていきましょう。

⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。

- 不動産登記の公信力とは?

→「登記を信じた第三者を守る力」 - 不動産登記の対抗力とは?

→「自分の権利を第三者に主張できる力」 - なぜ対抗力はあって、公信力はないのか?

→登記の役割は「権利を主張するための公示」=だから対抗力があります。

登記の限界は「内容の真実までは保証できない」=だから公信力はありません。

📘 今回の分野:不動産/不動産の基本

今回は不動産の基本である「不動産登記の公信力」について、詳しく解説していきたいと思います。

そもそも公信力とはどういうものなのか、不動産に関係する仕事について関わりがないと馴染みの無い用語かもしれません。

私は初めて聞きました。笑

この記事を読んだあとには、不動産のことが他人よりちょっと詳しくなれます。

❓️ 問題文の紹介

不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。

◯か✘か?

初見の際、まず公信力が何なのか、よくわかりませんでした。

認められる、認められない以前の問題ですよね。笑

まあ、これを機会に一つ賢くなったということで☺️

問題は◯ ✗ での解答なので、とりあえず✘にしましたが、間違えました。

正解を見て、どういうことなのか、理解していきましょう‼️

✅ 正解と解説の要点

不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。

◯か✘か?

→正解:◯

正解は◯でした。

「公信力が認められていない」ってどういう状態のことなのでしょうか。

そもそも「公信力」とは何なのかという点も、しっかりと理解して知識を増やしましょう。

それではポイント解説です。

✅️ポイント解説

- 登記の性質

不動産登記は「対抗力」を持ちますが、「公信力」は認められていません。 - 公信力とは?

たとえ登記内容が間違っていても、それを信じて取引した第三者を保護する力のことです。 - 具体例

登記簿にAが所有者と記録されていても、実際にはBが本当の所有者であった場合、Aから土地を買った人は保護されません。

🔍 深掘り考察!!

今回は、以下の点について解説していきたいと思います。

- 不動産登記の公信力とは?

→「登記を信じた第三者を守る力」 - 不動産登記の対抗力とは?

→「自分の権利を第三者に主張できる力」 - なぜ対抗力はあって、公信力はないのか?

→登記の役割は「権利を主張するための公示」=だから対抗力があります。

登記の限界は「内容の真実までは保証できない」=だから公信力はありません。

不動産登記の公信力とは?

まず「公信力」という言葉を整理しておきましょう。

- **公信力(こうしんりょく)**とは

登記簿に書かれている内容を「みんなが安心して信じていいよ」と法律が保証する力のことです。

もし登記に公信力があれば、たとえ登記内容が誤っていても、その登記を信じて取引した人は法律で守られます。

日本では「登記に公信力はない」

日本の不動産登記制度は「対抗力はあるけれど、公信力はない」とされています。

- 対抗力

「自分が権利を持っている」と他人に主張できる効力。

(例:土地を買ったとき、登記しておけば『この土地は自分のものです』と第三者に対抗できる。) - 公信力

「登記簿の内容を信じた人を守る力」。

日本の登記にはこれがありません。

具体例で考えてみよう

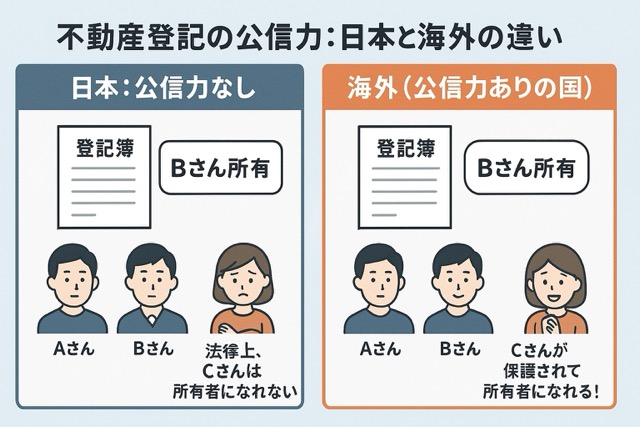

ケース1:登記に公信力がない日本の場合

- Aさんが土地の本当の所有者。

- ところが、登記簿には誤ってBさんが所有者として記録されていた。

- Cさんは登記を見て「Bさんが所有者だ」と信じて土地を買った。

この場合、Cさんは法律上「本当の所有者」ではありません。

登記簿を信じただけでは保護されず、真実の所有者Aさんが「返してください」と主張できます。

ケース2:もし公信力がある国だったら

- 上記と同じく、Aさんが本当の所有者で、登記はBさん名義。

- CさんがBさんを信じて購入した。

この場合、公信力がある国では「登記を信じたCさんが保護される」ため、Cさんが所有者になります。

Aさんは泣き寝入り…とはいかないですが、別の補償制度などで救済を受けることになります。

なぜ日本は「公信力なし」なのか?

理由はいくつかあります。

- 登記官は、取引の真実を調査できない

誰が本当の所有者かを公的に100%保証するのは難しいため。 - 虚偽登記による被害を防ぐため

もし公信力を認めると、悪意を持った人が嘘の登記をしても取引が成立してしまう危険性があるため。 - 自己責任の考え方

取引の当事者は、登記簿だけでなく契約書や当事者確認をきちんと行うことが求められます。

公信力について_ポイントまとめ

- 公信力とは「登記を信じた第三者を守る力」

- 日本の登記には公信力がないため、登記簿に書かれていても本当の権利者と違う場合は保護されない。

- 実務上の注意:不動産取引では、登記簿だけでなく契約書、印鑑証明、本人確認など複数の手続きを踏んで真実の権利者を確認することが重要。

不動産登記の対抗力とは?

- 対抗力とは、簡単にいうと「自分の権利を第三者に主張できる力」のことです。

- 不動産の権利(所有権や抵当権など)は、契約しただけでは他人に主張できません。

- 登記をすることで初めて、第三者に『この不動産は自分のものだ!』と堂々と主張できるのです。

具体例で考えてみよう

ケース1:登記していない場合

- AさんがBさんに土地を売ったが、まだ登記をしていない。

- その後、Aさんが同じ土地をCさんに売り、Cさんが先に登記した。

この場合、Cさんが真の所有者として認められます。

Bさんは実際にお金を払って契約したのに、登記していなかったため、権利をCさんに「対抗」できないのです。

ケース2:登記していた場合

- AさんがBさんに土地を売り、すぐに登記した。

- その後、Aさんが同じ土地をCさんに売ろうとしても、Bさんが登記済み。

この場合、Bさんが所有者として保護されます。

登記があることで、Cさんに「もうこの土地は自分のものだ」と主張(対抗)できるのです。

対抗力_ポイントまとめ

- 対抗力=自分の権利を第三者に主張できる力

- 不動産は契約しただけでは不十分。登記して初めて第三者に対抗できる。

- したがって不動産の売買では、契約と同時に登記を移すことが超重要。

なぜ対抗力はあって、公信力はないのか?

それぞれの理由を確認しましょう。

対抗力がある理由

ポイント

- 登記は「誰が権利を持っているのか」を公示(世間に知らせる)する制度です。

- 取引の安全を図るために、「登記をした人の権利は第三者に主張できる」と法律が定めています。

具体例

- AさんがBさんに土地を売り、登記をした。

- その後、Aさんが同じ土地をCさんに売ろうとした。

Bさんは登記を持っているので「もうこの土地は自分のものだ」とCさんに主張できます。

これが対抗力です。

公信力がない理由

ポイント

- 公信力とは「登記が間違っていても、登記を信じた人を保護する力」です。

- 日本では、登記は「真実の権利者を保証する制度」までは担っていません。

- なぜなら、登記官は書類を形式的に確認するだけで、権利関係の真実を調べることはできないからです。

具体例

- 本当の所有者はAさんなのに、登記簿にはBさん所有と誤って記録されていた。

- Cさんが登記を信じてBさんから購入した。

この場合、日本ではCさんは守られません。

「登記が真実かどうかを自分で確認する責任がある」とされているためです。

なぜ「対抗力はあるのに、公信力はない」のか?

整理するとこうなります:

- 登記の役割は「権利を主張するための公示」=だから対抗力はある

- 登記の限界は「内容の真実までは保証できない」=だから公信力はない

海外との比較

- ドイツやスイスなどでは「登記に公信力」があります。

→ たとえ登記が間違っていても、登記を信じた第三者(買主)は保護されます。 - 日本はこれを採用していません。

→ 虚偽登記やなりすまし登記があった場合に悪用される危険性が高いからです。

対抗力があって、公信力がない点について_まとめ

- 対抗力がある理由:登記は「権利を公示」する制度だから。

- 公信力がない理由:登記官が真実まで保証できないから。

- 結果:日本の登記は「主張はできるが、信じた第三者を無条件に守る制度ではない」。

まとめ・今回の学び

- 不動産登記の公信力とは?

→「登記を信じた第三者を守る力」

日本の登記には公信力がありません。

複数の手続きを踏んで真実の権利者を確認することが重要です。 - 不動産登記の対抗力とは?

→「自分の権利を第三者に主張できる力」

登記して初めて第三者に対抗できます。

つまり契約と同時に登記することが超重要です。 - なぜ対抗力はあって、公信力はないのか?

→登記の役割は「権利を主張するための公示」=だから対抗力があります。

登記の限界は「内容の真実までは保証できない」=だから公信力はありません。

日本の登記は「主張はできるが、信じた第三者を無条件に守る制度ではない。」ということになります。

不動産の公信力と対抗力についてまとめました。

だいぶ理解が進んだと思いますがいかがでしょうか。

もし忘れたとしても、ここにまとめてあるので、いつでも確認しにきてください。

次回予告:宅地建物取引業法の専任媒介契約について

次回は 宅地建物取引業法 に関する問題を取り上げます。

宅建業者が依頼者と結ぶ「媒介契約」にはいくつかの種類がありますが、その中でも 専任媒介契約 の有効期間は法律で制限が設けられています。

そもそも専任媒介契約とは何なのか?

宅地建物取引業法とはどういったものなのかについて、具体例を挙げて解説していきたいと思います。

次回もお楽しみに‼️

コメント