不動産を売買したり、住宅ローンを借りたりすると必ず関わってくるのが「登記」です。

登記記録には、誰が所有者なのか、どんな権利が設定されているのかが細かく記録されています。

FP試験でも「どの登記簿にどの権利が記載されるのか?」という問題はよく出題されるポイントです。

今回は、登記簿の基本構造を確認しながら、問題文を通して理解を深めていきましょう。

⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。

- 不動産登記とは?

→土地や建物の「誰のものか」や「どんな権利がついているか」を法務局の登記簿に記録して、一般の人にも公開する仕組みです。 - 表題部、権利部(甲区、乙区)の由来とそれぞれの意味について

→表題部:不動産そのものの基本情報(物理的な属性)を記録する部分です。

権利部(甲区):一番基本で重要な「所有権」を記録しています。

権利部(乙区):その他の権利(抵当権・賃借権など)を記録しています。 - 抵当権とは?

→土地や建物を担保にしてお金を借りたときに、もし返済できなくなったらその不動産を売却して借金を回収できる権利のことです。

📘 今回の分野:不動産/不動産の基本

今回は、前回に引き続いて、不動産の基本である「不動産登記」について学びます。

不動産登記とはそもそもどういうもので、何に役立つのか。

日常生活では聞き慣れない用語がたくさんありますが、一つ一つ理解していきましょう‼️

❓️ 問題文の紹介

不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は【□1】に記録され、抵当権に関する登記事項は【■2】に記録される。

【□1、■2に入る語句は何か?】

選択肢は、表題部と権利部(甲区)、(乙区)の組み合わせです。

正直なところ、権利部の甲と乙の区別がついていませんでした。

それどころか、表題部も何を示しているのか曖昧な認識だったので、一度整理して覚える必要があります。

正解を確認しましょう‼️

✅ 正解と解説の要点

不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は【□1】に記録され、抵当権に関する登記事項は【■2】に記録される。

【□1、■2に入る語句は何か?】

→正解:□1:権利部(甲区) ■2:権利部(乙区)

解答を見ても、権利部の甲区と乙区の違いがよくわからないですよね。

まずはポイント解説を確認して、それぞれがどういうものなのか把握しましょう。

甲区、乙区の由来についても解説しているので、そちらも確認しましょう。

✅️ポイント解説

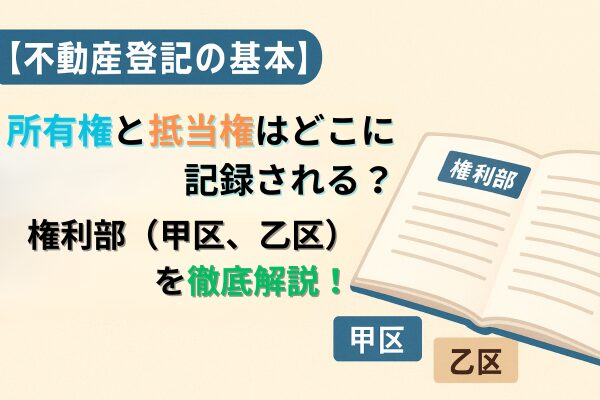

登記記録は大きく3つの部分に分かれています。

- 表題部:土地や建物の所在・面積・構造などの「物理的な情報」

- 権利部(甲区):所有者や所有権の移転に関する記録

- 権利部(乙区):抵当権や地上権、賃借権など「所有権以外の権利」に関する記録

したがって、所有権は【甲区】、抵当権は【乙区】に記録されます。

🔍 深掘り考察!!

今回は、以下の点について解説していきたいと思います。

- 不動産登記とは?

→土地や建物の「誰のものか」や「どんな権利がついているか」を法務局の登記簿に記録して、一般の人にも公開する仕組みです。 - 表題部、権利部(甲区、乙区)の由来とそれぞれの意味について

→表題部:不動産そのものの基本情報(物理的な属性)を記録する部分です。

権利部(甲区):一番基本で重要な「所有権」を記録しています。

権利部(乙区):その他の権利(抵当権・賃借権など)を記録しています。 - 抵当権とは?

→土地や建物を担保にしてお金を借りたときに、もし返済できなくなったらその不動産を売却して借金を回収できる権利のことです。

不動産登記とは?

不動産登記とは、土地や建物の「誰のものか」や「どんな権利がついているか」を法務局の登記簿に記録して、一般の人にも公開する仕組みです。

これによって、不動産を売買したり住宅ローンを組んだりするときに「本当にこの人が所有者なのか?」「他に権利がついていないか?」を確認できます。

要するに、不動産の「身分証明書」や「権利の履歴書」のような役割を果たしているのです。

登記簿の構造

不動産登記の記録(登記簿)は、大きく3つに分かれています。

- 表題部

→ 不動産の物理的な情報(所在、地番、地目、地積、建物の種類や構造、床面積など)

例:金沢市〇〇町1丁目1番地、宅地、200㎡、木造2階建 - 権利部(甲区)

→ 所有権に関する情報(誰が所有しているか、相続や売買による移転履歴など)

例:所有者Aさん → 売買によりBさんへ移転 - 権利部(乙区)

→ 所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権など)

例:Bさんが銀行からローンを借り、その担保として抵当権を設定

具体例で理解する

例えば、Bさんが金沢市にある土地付き一戸建てを買ったとしましょう。

- 表題部には、その土地と建物の大きさ・住所・種類が書かれます。

- 権利部(甲区)には、売買で所有者がAさんからBさんに変わったことが記録されます。

- 権利部(乙区)には、Bさんが住宅ローンを借りる際に銀行の「抵当権」が設定されたことが記録されます。

この情報は誰でも法務局で確認できます。

だから、Cさんがその土地を買おうとしたときに「本当にBさんが所有者か」「ローンの抵当権が残っていないか」をチェックできるわけです。

不動産登記の役割

- 取引の安全を守る

所有者や権利関係が登記で公開されているので、だまされにくい。 - 権利の優先順位を明確にする

例えば、複数の銀行が抵当権を設定した場合、登記簿に先に記録された方が優先されます。 - 社会的な信頼性を保つ

登記があることで「誰が正当な所有者か」が公的に確認できます。

不動産登記とは_ポイントまとめ

- 不動産登記は「所有者や権利関係」を登記簿に記録する制度

- 登記簿は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」に分かれる

- 具体例を通して見ると、「所有権は権利部(甲区)」「抵当権は権利部(乙区)」に記録されることがわかる

一言で言うと、不動産登記は「土地・建物のプロフィール帳」であり、取引の安全を守るために欠かせない仕組みなのです。

表題部、権利部(甲区、乙区)の由来は?

「なぜ表題部・権利部(甲区)(乙区)という呼び方なのか?」を理解すると、登記制度の背景がぐっと分かりやすくなります。

では順番に解説します。

表題部の由来

「表題部」というのは、不動産そのものの基本情報(物理的な属性)を記録する部分です。

土地や建物を「登記簿上で特定できるようにするための見出し(=表題)」を示すことから、この名前がついています。

- 土地なら:所在(住所)、地番、地目(宅地・田・山林など)、地積(面積)

- 建物なら:所在、家屋番号、種類(居宅・店舗など)、構造、床面積

つまり、「登記簿に載っているこの不動産が、どの土地や建物のことを指しているのか?」を間違いなく特定するための情報が載っており、それが「表題」という言葉の由来です。

権利部の由来

「権利部」という名前は、不動産に関する「権利関係」を記録する部分であることに由来しています。

不動産に関わる人間関係(所有権、抵当権、賃借権など)は複雑なので、それを整理して記録するために「権利部」という枠組みが用意されました。

そして、この権利部がさらに 「甲区」と「乙区」 に分けられています。

権利部(甲区)の由来

「甲区」は、所有権に関する事項だけをまとめた区分です。

「甲」というのは、古くから使われる漢字の番号(甲・乙・丙・丁…)の最初にあたります。

つまり、「一番大事な権利=所有権」を最優先に記録するために「甲区」と名付けられました。

ここには、「誰が所有者か」「売買、相続、贈与による所有権の移転」などが記録されます。

権利部(乙区)の由来

「乙区」は、所有権以外の権利をまとめた区分です。

「乙」は漢字の番号で「甲」の次。つまり「所有権に次ぐ地位」という意味合いで整理されています。

ここに記録されるのは、

- 抵当権(ローンの担保)

- 地上権(他人の土地に建物を建てる権利)

- 賃借権(アパートの賃貸借など)

といったものです。

ここに記録されるのは、「抵当権(ローンの担保)」「地上権(他人の土地に建物を立てる権利)」「賃借権(アパートの賃貸借など)」等が挙げられます。

不動産登記記録名の由来について_まとめ

- 表題部:不動産そのものを特定するための「見出し(表題)」部分

- 権利部(甲区):一番基本で重要な「所有権」を記録(甲=最初の区分)

- 権利部(乙区):その他の権利(抵当権・賃借権など)を記録(乙=次の区分)

つまり、登記簿は「不動産のプロフィール帳」です。

表題部=不動産の身元証明、権利部(甲区)=オーナー情報、権利部(乙区)=それ以外の権利関係

と整理すると、とても覚えやすいです。

抵当権とは?

【抵当権(ていとうけん)】とは、土地や建物を担保にしてお金を借りたときに、もし返済できなくなったらその不動産を売却して借金を回収できる権利のことです。

大きな特徴は、

- 借りた人が住み続けたり使い続けたりできる(ただし返済不能時は売却される)

- 登記簿の「権利部(乙区)」に記録される

という点です。

抵当権が使われる場面

一番身近なのが 住宅ローン です。

具体例

Bさんが金沢市の一戸建てを3,000万円で買うとします。

しかし、手元のお金は500万円しかなく、残り2,500万円は銀行から住宅ローンを借ります。

銀行としては、「お金を貸したのに返してもらえなかったら困る」ので、その家を担保にとります。

このとき設定されるのが 抵当権 です。

抵当権があるとどうなる?

- 普段はそのまま住める

Bさんは住宅ローンを返済している限り、家に住み続けられます。 - 返済できなくなったら?

もし返済が止まったら、銀行は「抵当権」を使ってその家を競売にかけます。

→ 家が売却され、その代金から銀行が貸したお金を回収します。 - 残ったお金は?

競売で売れたお金が借金を超えれば、余った分はBさんに返されます。

逆に売却額が足りなければ、Bさんには残りの借金を返す義務が残ります。

抵当権の役割

- お金を貸す側の安心:返済が止まっても担保で回収できる

- 借りる側も大金を借りやすい:抵当権があるから銀行も大きなお金を貸してくれる

- 不動産取引の透明性:登記簿の「権利部(乙区)」に記録されるため、他の人も確認可能

抵当権について_ポイントまとめ

- 抵当権とは、不動産を担保にして借金を回収するための権利

- 代表的な例は「住宅ローン」で設定される

- 登記簿では 権利部(乙区) に記録される

覚え方のコツは、「所有権は甲区、抵当権は乙区」です。

まとめ・今回の学び

- 不動産登記とは?

→土地や建物の「誰のものか」や「どんな権利がついているか」を法務局の登記簿に記録して、一般の人にも公開する仕組みです。

不動産登記は「土地・建物のプロフィール帳」であり、取引の安全を守るために欠かせない仕組みなのです。 - 表題部、権利部(甲区、乙区)の由来とそれぞれの意味について

→表題部:不動産そのものの基本情報(物理的な属性)を記録する部分です。

権利部(甲区):一番基本で重要な「所有権」を記録しています。

権利部(乙区):その他の権利(抵当権・賃借権など)を記録しています。 - 抵当権とは?

→土地や建物を担保にしてお金を借りたときに、もし返済できなくなったらその不動産を売却して借金を回収できる権利のことです。

代表例は「住宅ローン」です。

登記簿は権利部(乙区)に記録されます。

不動産登記についてまとめました。

このまとめが、理解を深める助けになれば幸いです☺️

次回予告:不動産登記のトラブル

不動産登記は「誰のものか」「どんな権利がついているか」を示す大切な制度ですが、実は 登記には公力(こうりょく)が認められていない ことをご存じでしょうか?

つまり、登記簿に「所有者:Aさん」と書いてあっても、実際の所有者がBさんだった場合、登記を信じて取引した人が必ずしも法的に守られるわけではないのです。

次回は、

「なぜ登記には公力がないのか?」

「具体的にどんなトラブルが起こり得るのか?」

を分かりやすく解説していきます。

お楽しみに!

コメント